喻菲

图一为蒋建雄。

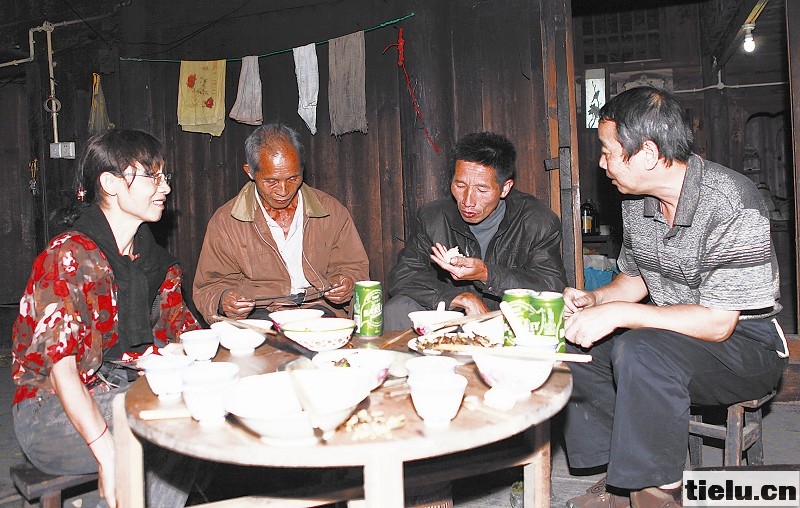

图二为蒋建雄和妻子与拍摄对象深度交流。

图三为尧告村摄影——人物

图四为尧告村摄影——民俗

蒋建雄摄影简历

蒋建雄,男,汉族,广西岑溪市人,1951年7月1日生于广西柳州;西南交通大学运输系毕业;1970年参加工作,原为柳州铁路局安全教育培训中心副主任,2011年8月在柳州铁道职业学院退休。

1985年学习摄影,1994年起专注黑白专题纪实摄影。拍摄完成了摩托车、蒸汽机车厂修、百味生活、白裤瑶、融水苗族民居吊脚楼及尧告村等专题。

系中国摄影家协会会员,中国民俗摄影协会会员,广西新闻摄影学会会员,柳州市新闻摄影学会顾问,2001年被中国摄影家协会授予“德艺双馨优秀会员”荣誉称号。

苗族老鼓师驼着背,从箱底取出绿色长衫、头巾和宝剑,在老伴的帮助下,颤颤巍巍地穿戴上身,神情庄重。

距离84岁的梁永玉最后一次在深山中主持神秘的拉鼓仪式已经过去30多年。

此时,摄影师蒋建雄摁下了快门。他和妻子已经在广西融水苗族自治县的尧告村跟踪拍摄了10多年,用影像全面、系统地记录这个风俗独特的农耕村落。

让蒋建雄遗憾的是他已经无法用影像记录原汁原味的拉鼓仪式,只能看到搬到舞台上变了味的表演,以及在历史资料中寻找对这一活动的文字描述。

蒋建雄曾是柳州铁路局职工,1985年成为摄影发烧友后拍摄了大量以摩托车、蒸汽机车厂修、苗族村寨等为主题的照片。

2000年他第一次来到尧告村,村里3100多人,712户,民风淳朴。从县城开车到村子要6个小时。

由于拍摄劳累,蒋建雄患上了尿毒症,但他拍摄这个村庄的热情未减,每年都要去两三次,一次住上一个月,连煤气罐都要带去熬药。

“苗族同胞生活在高山上,条件艰苦,远离喧嚣的城市。但他们的生活随着城市化的发展也在改变,那种朴实、原汁原味的东西慢慢在淡化。我要珍藏这些记忆。”蒋建雄说。

尧告村仅是中国一个普通的村庄。蒋建雄曾怀疑自己一直拍摄这个村子有意义吗?后来他遇到了摄影评论家刘树勇。 “他对我说,这很有意义,越是普通的越有说服力。他的话给了我信心。”蒋建雄说。

他查阅了有关这个村子的大量资料,并把它作为一个缩影来观察研究。这是一项费时费力的影像工程。

村里有的人一辈子没有照过相。蒋建雄夫妇每次去,都把上次拍的照片送给他们,一共送出了2500多张。 “我们拍过一位老太太,下一次送照片时却找不到她,邻居说她已经去世了。”老太太唯一的照片成为家人的念想。

10多年间,蒋建雄发现村里种田的人少了,外出打工的人多了,摩托车、农用汽车、家用电器多了。两三百年的吊脚楼中出现了砖混结构的房屋。只有中老年人还穿民族服装,年轻人嫌麻烦都穿西装、牛仔服了,青年女子只在节日、出嫁和重要活动时才穿苗服戴首饰。苗族新年比汉族的农历春节早两个月,由于青壮年都外出打工,不能回家过苗年,以往隆重热闹的苗年逐渐被淡化了。

据统计,中国民俗摄影协会中有4万余名以发掘、抢救、保护和研究文化遗产为目标的影像记录者。

国家非物质文化遗产专家委员会委员陶立?说,中国几千年的民俗历史基本上都是以文字的形式留存,很多非物质遗产都没有影像记录。

他说: “中国目前认定的非物质文化遗产有1200多项,都记录下来不容易。摄影师现在记录下的这些东西也许再过10年就没有了,这些摄影作品具有珍贵的历史价值。”

全国政协委员冯骥才曾统计,中国古村落消亡的速度相当惊人。城镇如果丢弃了自己的故事、自己的精神家园,就像树刨了根儿、人丢了魂儿一样。

在蒋建雄的照片中,人们可以看到深山中的村民对公路建设的重视,每个屯通车都要欢天喜地庆祝一番。2009年一条公路完工后,村民们在田边摆了浩浩荡荡180多桌酒席。

除了拍照,蒋建雄还整理撰写了约8万字的有关尧告村的文字介绍。他记录了村中很多有趣的习俗。这里的父母很早就让孩子结婚,由于年龄还小,所以办喜酒后孩子仍住在父母家中,但平时互相走动。几年后,男女双方均无异议,婚姻关系才确定。如果有悔婚的,也不会被责难,所以村里有的男人办了9次酒席却没娶到老婆。

蒋建雄夫妇在尧告村拍了数以万计的照片。蒋建雄说:“拍摄时没有去想照片能否发表,否则我根本无法坚持下来。我只想心无旁骛地做一件自己真正想做的事。一辈子就做一件事,把它做圆满。”

本栏目照片由蒋建雄提供

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。