李静

图为茅以升手稿

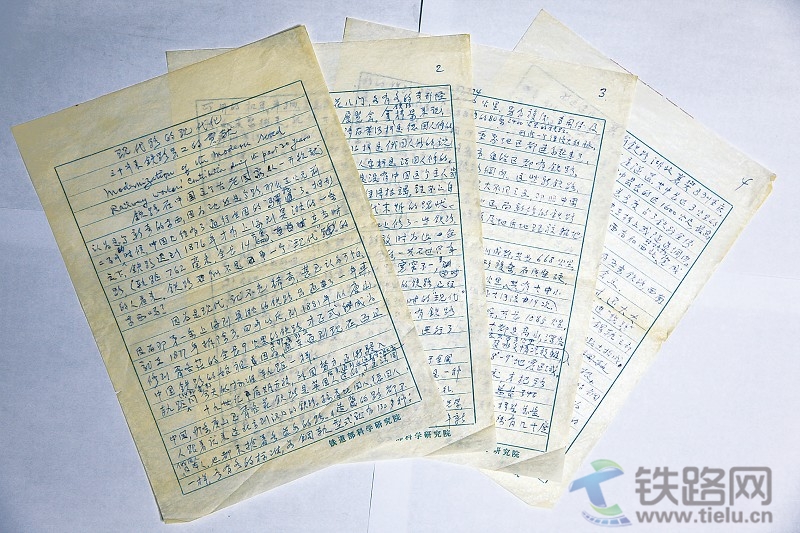

古今名人手稿,无论皇皇巨著,抑或零篇断章,多有探求历史佐证、体悟作者情感的价值。近日,中国铁道博物馆正阳门馆的工作人员在整理库房时发现了一份鲜为人知的手稿,这份手稿共4页,写在印有 “铁道部科学研究院”的绿色横格稿纸上,由于年代久远,页面稍有些泛黄,但纸张并无破损,保存完整。它就是珍贵的茅以升手稿。

这份手稿题为 《现代路的现代化——三十年来铁路员工的贡献》,文中回顾了清朝末年中国铁路事业起步艰难,发展缓慢,铁路的建设、发展和经营大都被控制在帝国主义侵略者之手。旧中国虽然修建了一些铁路、造了一些桥,但到1949年新中国成立时为止,全中国铁路通车里程不过1.1万公里,而且设备陈旧不堪,失去了它在中国初出现时的 “现代”性质了。新中国成立后,全国铁路开始进行现代化改造,1949年至1977年修建新线2万余公里,把国内重要地区都连接了起来,形成了一条经济大动脉,且新线多在崇山峻岭和地质复杂地带,修建过程中破解了种种技术难题,大大改进了修路技术,线路上的施工与维修都已逐步实现机械化,可以说,30年来铁路事业取得了综合性的伟大成就。

然而,手稿末尾在提及新中国成立后大大提高了修路技术、线路上的施工与维修都已逐步实现机械化时便戛然而止,是未能写完还是另有定稿迄今未被发现,尚有待进一步研究。即便它未能完成,在今天也依然有着不可替代的价值,它不仅是中国铁路从艰难起步到飞速发展的历史进程见证,而且是一名爱国科学家浓浓铁路情怀的充分体现,兼具史料价值和收藏价值,为研究茅以升和中国铁路提供了难得的文献资料。

从手稿内容判断,茅以升进行写作时已是一名耄耋老人,据他的女儿茅玉麟回顾: “父亲晚年时眼睛高度近视,只能靠家人为他特制的写字板写着歪歪扭扭的字。”细看这份手稿,字迹确实略显潦草,时有修改涂抹痕迹,透过字里行间,我们不难勾勒出一位老者的身影:虽然脸上的皱纹刻画出岁月的年轮,腰背有些伛偻,却依然端正地执笔伏案,不时用手指推一下架在鼻梁上的眼镜,目光微眯,专注的神情仿佛凝聚了一生的回忆。这4页薄纸承载着拳拳心意,饱含了一名爱国科学家对中国铁路事业的执着追求。

出生于清朝末年的茅以升,饱尝了民族的屈辱,经历了战争的洗礼,也见证了新中国成立之后的万物复苏、欣欣向荣之景。他一生跨越世纪,求学中外,历经风雨,以其渊博的知识、丰富的阅历、严谨的科学态度和矢志不渝的爱国情怀谱写了一部辉煌的世纪人生。他自幼家境贫寒,但好学善思,6岁读私塾,7岁就读于国内第一所新型小学——思益学堂,1905年进入江南商业学堂,10岁时因家乡文德桥坍塌事故而悲痛沉思,立志建桥。他1911年考入邮传部唐山路矿学堂 (今西南交通大学),毕业后被清华学堂官费报送赴美留学,在美国先后获得康奈尔大学优秀硕士生 “斐蒂士”金质研究奖章、美国加利基理工学院工学博士学位,1919年底学成毅然归国,一片丹心图报国。

归国后,他先后担任交通大学唐山学校 (西南交通大学前身)教授、国立东南大学教授、南京河海工科大学校长等。1934年,他主持修建了我国第一座公路铁路两用大桥——钱塘江大桥,大桥连接了沪杭与浙赣两条铁路,开了中国现代化桥梁的先河,成为中国铁路桥梁史上的里程碑。

新中国成立后,中华民族走出了深重的灾难,铁路事业也开始走向新生,茅以升感受着朝气蓬勃的新中国气象,进一步激发了渴求民族复兴的热切愿望。他以更加饱满的热情投身到祖国铁路事业中,为之添砖加瓦。

他自1950年担任铁道部铁道研究所所长 (1956年更名为铁道科学研究院后茅以升担任院长),主持铁道科研工作达32年之久。这期间,他始终坚持 “理论结合实际,科学为生产服务”的方针,明确提出铁道科研工作应该为铁道运输服务,站在全路科技发展的高度,领导铁道科学研究院成为国家科研事业的中坚力量。茅以升在手稿中回顾了从新中国成立至1977年中国铁路事业在党的领导下取得的综合性伟大成就: “包括土木工程、机械工程、电力工程、电子技术、信号通信技术、运筹学、优先学,等等。”其中显而易见的是土木工程,例如1958年建成通车的宝成铁路、1970年建成通车的成昆铁路、1979年建成通车的襄渝铁路,都是地质复杂、地势险峻、多桥梁隧道,工程艰巨,这些线路的成功修建展示了新中国成立以来我国土力学与基础工程科学技术取得的成绩,其中当然离不开茅以升这样心怀祖国的科学家与劳动者的默默奉献。

茅以升的这份手稿虽然仅有4页,似未完成,却别有“言有尽而意无穷”之效果,简短的文字凝练地记述了中国铁路从清末的艰难起步到新中国成立后飞速发展的历程,透过字里行间我们看到了茅以升为国家奋斗不息的一生。茅以升在晚年曾回顾道: “人生一征途耳,其长百年,我已走过十之七八。回首前尘,历历在目,崎岖多于平坦,忽深谷,忽洪涛,幸赖桥梁以渡。桥何名欤?曰奋斗。”茅以升用他的一生诠释了名为 “奋斗”的桥梁,在中国铁路的现代化进程中,以敢为人先、排除万难的奋斗精神做出了不可磨灭的贡献。

本文图片由中国铁道博物馆提供

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。