李子明

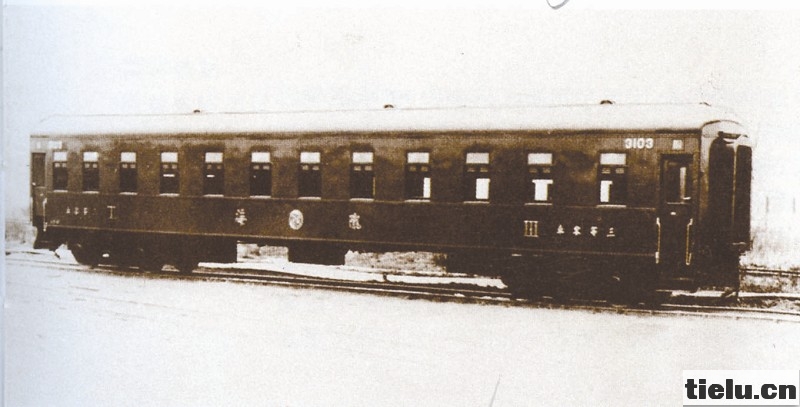

图一为陇海铁路三等车

图二为陇海铁路观音堂

图三为站陇海铁路机车

图四为陇海铁路潼关隧道外景

潼关是关中的东大门,南靠秦岭,北临黄河,险峻无比。黄河由北向南而来,在这里折向东方。潼关对面,过了黄河,是山西境内的风陵渡。潼关之险,一半在黄河,而风陵渡又是控制黄河水路的关键。可以说,黄河北岸一旦失去,潼关天险就要大打折扣。1931年12月,陇海铁路西延至潼关,与古老的黄河并列而行,成为一时之盛。某位不知名诗人曾作诗 《火车过潼关》: “九曲黄河万叠峰,秦关天险古来雄。如何任此长蛇入,不见泥丸路口封。”古老的黄河和潼关一起迎来了新邻居——铁路,天险从此成为坦途。抗战期间,围绕着黄河、潼关与铁路,这里又上演了一幕幕悲壮的故事,为我们留下了一段关于 “闯关车”的传奇。

1938年2月23日的 《申报》发表了一篇社论 《敌军图犯潼关》,文章认为,日军进攻山西东南部,目的就是从黄河北岸进犯潼关,从而切断陇海铁路大动脉。文章指出,切不可因为敌人进攻山西,暂缓了攻击武汉而放松,因为 “我们要维持长期抗战的补给,要增强充实我们军队的战斗力,要给敌人以最终的打击,在势必须维持我们生命线的陇海铁路,和我们生命之咽喉的潼关山地。千万人可死,而潼关不能失守”。

果然不出所料,不久之后,日军沿同蒲铁路由北向南,顺利占领了晋南,风陵渡也落入敌手。从风陵渡视潼关,居高临下,一览无余。从此,陇海铁路从兴会镇到潼关100多公里的路线也全部暴露于黄河北岸日军的炮火之下,铁路线成了炮火线。

1938年3月8日, 《申报》报道了潼关陇海铁路遭受黄河北岸炮击的消息: “潼关来电:黄河北岸发现敌军,7日开炮向对岸射击,似图轰我陇海列车,我无损失。”这是日军首次炮轰陇海铁路。谁都不会想到,这样的炮击竟然持续了7年多,直到日军投降。其间,日军的大炮不停向对岸轰炸,妄图中断陇海铁路,在这样的环境下,铁路冒着敌人的炮火,奇迹般地坚持运行,这就是著名的 “闯关车”。这里的关,并不完全指潼关,而更像是 “生死关”。

抗战期间,陇海铁路东段被日军占据,残留下来的西段部分铁路成了重要的生命线,去往延安要走这条路,从北平等地到四川、重庆也要经过此路。战前入川多走平汉铁路,到武汉后沿长江入川。但在战时,特别是武汉失守后,由陕西入川,要从洛阳等地沿陇海线到宝鸡,再从宝鸡坐汽车入川,这成了逃难的主要通道。梁实秋的夫人、老舍的夫人从北平逃难到重庆,都是这么走的。

走陇海铁路, “闯关车”是必须经过的考验。梁实秋记载妻子程季淑过潼关的经历: “季淑一行到洛阳后稍事休息,搭上火车,精神为之一振,虽是没有窗户的铁闷车,然亦稳速畅快。唯夜间闯过潼关时熄灯急驶,犹不免遭受敌军炮轰,幸而无恙。” (《槐园梦忆》)1938年,一个叫堵述初的人乘火车到西安,他记述道: “潼关北岸的风陵渡,这段黄河水道最窄,所以侵占风陵渡的侵略军,对于潼关的炮击也更频繁。我们的火车到达风陵渡附近时,只好停下来,以便等到夜晚,熄了车灯,悄悄地开车过潼关了。” (堵述初 《回忆一九三八年延安之行》, 《近代史资料》96辑)当火车偷过潼关时,全车的人都寂静无言,万分紧张。可以看出,经过几年的探索, “闯关车”的“闯关”技巧更强了。

经过多年的摸索, “闯关车”的经验越来越成熟,方式也越来越多,其中多用 “计闯法”。列车上半夜隐藏于潼关隧道,要闯关时先把机车头伸出隧道外拉响汽笛,随即缩回隧道内,这时敌军会立即开炮。如是者数次,直至日军停止发炮,火车才真正加快速度,通过危险路段,这是一种疲兵之计。抗战后期采用的则主要是 “瞒天过海”之计,当时称为 “暗闯”。所谓 “暗闯”,就是列车先隐蔽于隧道之中,入夜后,列车悄悄开出隧道,这时人人屏住呼吸,小孩也不敢吵闹。原野上万籁俱寂,漆黑一团,列车在黑暗中潜行一小时,才算 “闯关”成功。之所以敢 “暗闯”,是因为抗战后期日军炮击次数相对减少的缘故。

有资料显示,7年间日军炮击万余发,击中陇海线列车多次,伤亡惨重,机车车辆损失也不少,道路桥梁也常被击毁,铁路员工随毁随修,付出了极大牺牲。除此之外,铁路员工还采取了修改隧道、修筑挡坡、搭建便道等措施,降低列车被击中的危险。抗战后期,列车被击中的现象已经很少见。

著名铁路史专家金士宣曾说: “抗战8年以来,该路 (陇海铁路)虽受多次威胁,西段仍能保持完整通车,乃中国铁路之最幸运者。”陇海铁路之所以能取得如此成绩,与 “闯关车”是分不开的。

1945年8月13日,日军向潼关方向进行了最后的炮击,随即向北撤退。两天之后,日本正式宣布无条件投降。

本文图片均由李子明提供

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。