本报记者 赵元梓 刘 佳

图一为《叩问》演员合影

图二为《叩问》海报

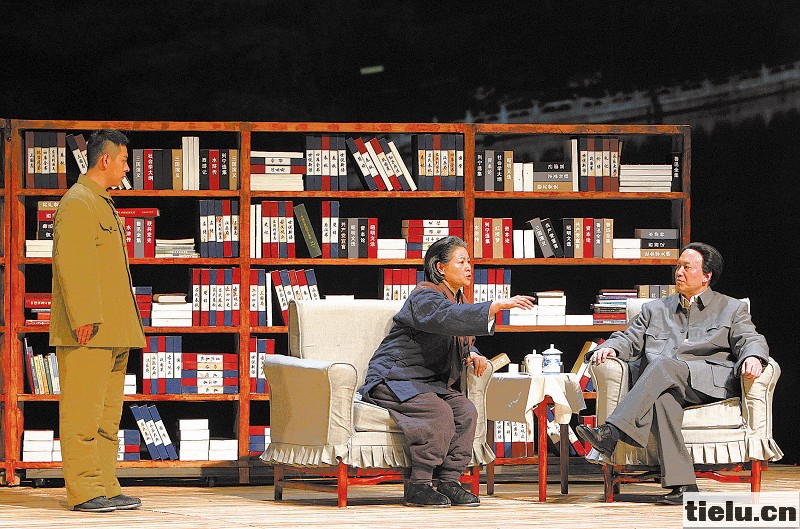

图三为毛泽东和反映情况的杨妈妈

图四为戏中的毛泽东

图五为毛泽东和好友关文清

“丁零零,丁零零”,景山公园白塔上清脆的角铃声响起,穿过公园蓊郁的松柏,掠过中南海平静的湖面,轻叩着观众心灵的大门:话剧 《叩问》,究竟在叩问什么?气势恢宏的背景音乐中,一张张写满沧桑的黑白照片映入眼帘,把观众带回了那个百废待兴的年代。

西柏坡一条弯曲的小路通向北京,大风吹动路边矮小的树丛,枝丫在风中更显苍劲。两个人正顶着大风朝前走,他们是毛泽东和他的秘书王子宾。毛泽东饶有兴致地问王子宾:“听听看,这是何人所作的诗篇——久旱逢甘露,他乡遇故知。洞房花烛夜,金榜题名时。” “主席,这是宋朝汪洙笔下的名诗,叫做 《四喜》。”王子宾回答。 “今天不就是我们进京赶考的日子吗?退回来就是失败,百分之百的失败。我们绝不当李自成!”毛泽东斩钉截铁地说。这是话剧 《叩问》的第一幕,随着剧情的深入,这张进京后的 “考卷”在每个人面前铺展开来……

12月9日7时30分,中国铁路文工团出品的原创反腐题材话剧 《叩问》在国家大剧院首演,话剧由著名编剧梁秉堃创作,资深导演姜涛执导,著名演员郭达领衔主演。到12月12日,此剧已在国家大剧院演出了4场,不久将到全国巡演。

《叩问》是对新中国第一反腐案——刘青山、张子善案的深度挖掘和全新审视。与以往对这一案件的诠释不同,该话剧既没有全景式地描写反腐败斗争,也没有就事论事地描述案件本身,而是通过以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体如何对待和处理这一案件来揭示它的历史内涵。话剧中,毛泽东对此案的思考及决策是与中国共产党取得革命胜利后 “进京赶考”和 “坚决不做李自成”的执政理念紧密相连的,深刻揭示了执政清廉是走出 “历史兴亡周期律”的关键所在。独特的叙事角度、精微的思想深意、张弛有度的表达方式……该话剧给观众带来心灵震撼的同时,也引发了他们深深的思考。而这,正是该话剧的编剧梁秉堃的用心所在。

梁秉堃是我国著名的剧作家,师承老一辈剧作家曹禺先生,在创作理念、创作态度等方面深受曹禺先生影响。在《叩问》的创作手法上,梁秉堃秉承曹禺先生 “历史要与现实相结合”的创作思路,将这一新中国成立初期的案件放到历史长河中审视,对这一案件进行提炼、总结,使之成为了一部对当今社会有启发意义的教材。梁秉堃说,他创作 《叩问》的动力,很大程度上来源于一种社会责任感。搞文艺的,特别是搞戏剧创作的,一定要有社会责任意识和道德底线,只有这样,作品才能对观众有正面影响,才能具有社会效益。

早在1981年,梁秉堃就创作了反腐题材话剧 《谁是强者》,此剧在广州上演了130多场,深受观众喜爱。之所以能创作出如此深入人心的作品,梁秉堃说离不开老师的指导。回忆起自己的恩师曹禺先生,梁秉堃的语气中流露出由衷的敬仰与怀念。 “一部好戏的评价标准,不是现场的热闹 (鼓掌、照相、献花),而是观众离开剧场后是否有所思考。思考什么?思考未来、思考人生,乃至思考人类。”这是曹禺先生曾经说过的话,梁秉堃一直铭记在心,并以此要求自己的每部作品。 《叩问》此次共演出4场,梁秉堃每场都到现场与观众一起观看,因为曹禺先生的教诲犹在耳边: “编剧跟观众一起看戏,才知道观众喜欢什么,不喜欢什么。”

为了达到良好的表现效果,《叩问》在制作上既保持专业性,又不失文学性和欣赏性。它注重从细节入手,通过多种艺术表现手法,刻画人物性格和心理活动,烘托现场气氛,使观众有身临其境之感。在舞台设计上,剧组自制了具有一定坡度的旋转舞台,旋转舞台利用现在的科技,使剧情衔接更加紧凑;倾斜角度的设计是为了让观众感受到立体的视觉层次。在音乐、音效的创编上,该话剧实行音乐、音效一体化,完全根据剧情的需要做选择。为了呼应主题,该话剧还选取了景山公园的角铃声作为音效主题动机贯穿始终。 “这些设计对紧扣主题、增强舞台效果起到了很好的作用,寓意是给人以警示及深思。”音乐音效设计胡尧介绍说。

从剧情到舞台,从演员表演到音乐配合,该话剧对每个细节都精益求精。为此,话剧总导演姜涛事无巨细,倾注了不少心血。姜涛是中央戏剧学院表演系主任,对作品要求很高,此次执导 《叩问》,延续了以往的高标准和严要求。

这部戏在表现人物时,力图使每个角色都回归真实。观众不难发现,在这部戏里,毛泽东既是严肃认真的政治家,又是充满浪漫情怀的诗人;既是处事果决的国家领导人,又是心系战友、爱子心切的普通人。在面对案件时,他将 “挥泪斩马谡”的复杂心理诠释得淋漓尽致,让观众进入了他的内心世界,并和他一起经历了一场情与义、公与私的灵魂叩问与精神淬炼。

毛泽东的饰演者郭达是第一次塑造领袖角色。他坦言: “这次饰演伟人很有压力,因为普通演员塑造伟人形象还是有难度的。不过,因为剧本好、导演好、其他演员的配合好,整个剧组上下一条心,我才顺利完成任务。”虽然几场演下来,观众都对郭达的表演赞不绝口,但他仍然不满足: “越演越觉得有不足之处,希望有一个消化过程,将这一角色诠释得更好。”之所以对这部话剧这么上心,郭达说主要是剧本好。剧本虽然短,但思想性很强,内容关系到当下大家普遍关心的反腐问题,社会效应好。而且,作为一名演员,能够参演一部反腐题材的话剧,他觉得是对社会责任的担当,义不容辞。

从编剧到导演,从演员到幕后工作人员,参与这部戏的每一个人都在诠释 “责任”的内涵。随着案件的展开,中国共产党 “为人民服务”的宗旨由隐而显,逐渐清晰起来。在话剧高潮部分,当这五个大字从毛泽东口中讲出来时,每个字都掷地有声,仿佛有千钧重,赢得了观众热烈持久的掌声。

“丁零零,丁零零”白塔上的角铃声又一次响起,像一汪清泠泠的泉水,从山涧流淌出来,给人们带去丝丝清凉。一位观众看完演出后,深有感触地说: “这部话剧实在太精彩了,要好好宣传、推广,让更多的人看到、受益。”如其所言,我们也期待,这角铃声能在更多人的心中响起。

除 《叩问》海报外,本文图片均由吕志平摄

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。