本报记者唐茹许媛媛

图一为广铁集团书画家向巴山铁路人赠画。

图二为书画家现场作画。

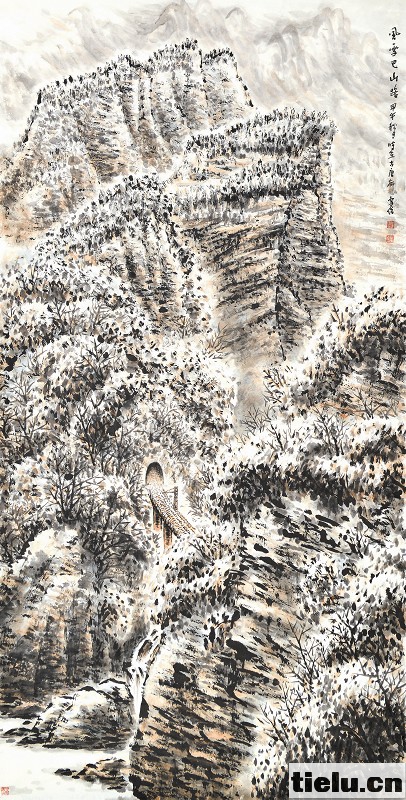

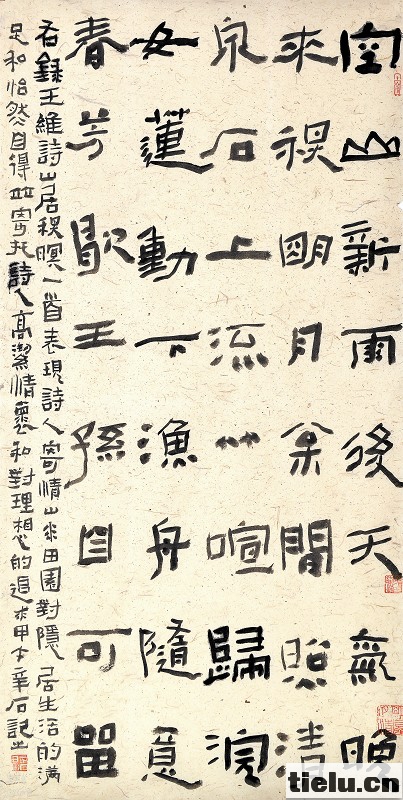

图三为李建安作品(西安铁路局)

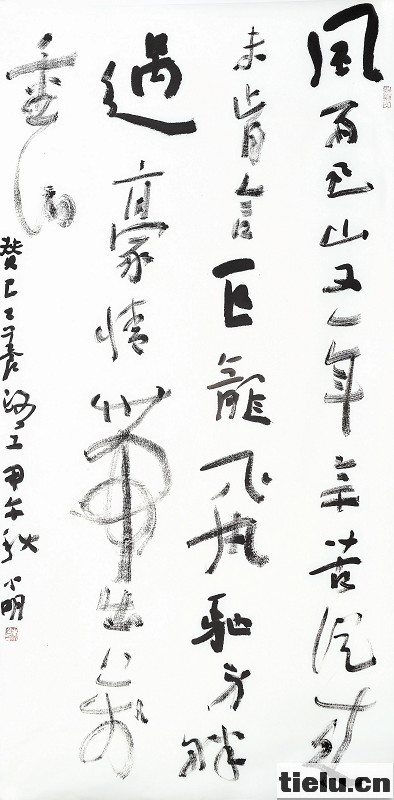

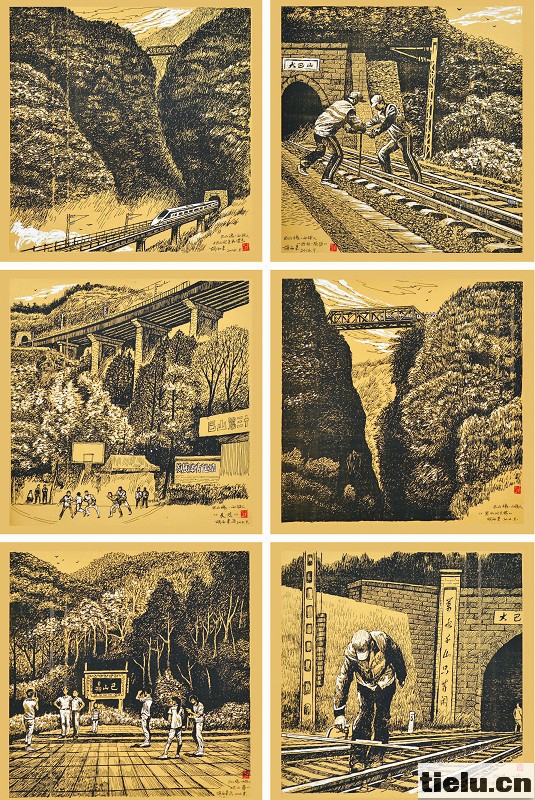

图四为李小明作品(西安铁路局)

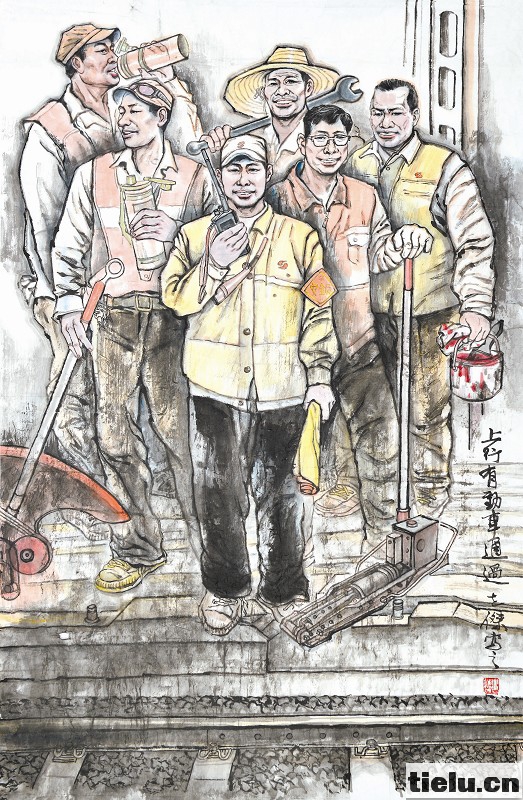

图五为周志杰作品(沈阳铁路局)

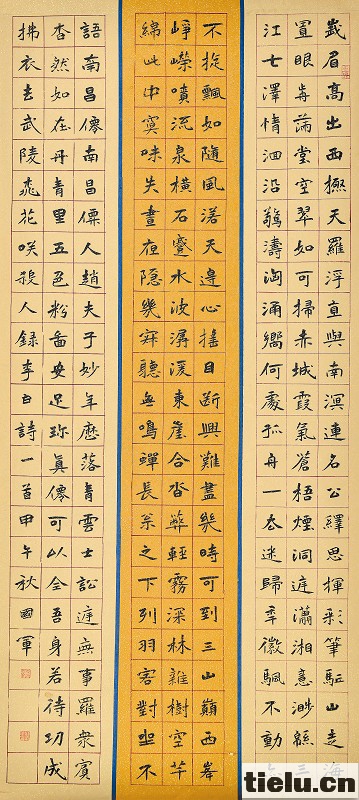

图六为刘国军作品(青藏铁路公司)

图七为肖庆党作品(郑州铁路局)

图八为胡西来作品(西安铁路局)

本版书画作品由西安铁路局文学艺术工作者联合会提供,现场照片由本报记者王小雪摄

巍巍大巴山,层峦叠嶂路难行。穿越大巴山主峰的襄渝铁路,如巨龙般逶迤盘旋在千山万水间。

2014年11月26日,来自全国的铁路书画家和书画爱好者乘火车、坐汽车,奔赴西安铁路局安康工务段巴山工务车间,送文化到基层。这一天,大巴山刚历经了一场冬雨,天空湛蓝如洗,群山层林尽染。然而,汽车从高速公路驶上蜿蜒的乡村公路时,大家已无暇欣赏自然美景,道路依山傍水,紧靠山体一侧,不时有滑坡垮塌的泥石,令每个人心生感叹:养路难,养好山区铁路难上加难。

但就是在这片充满艰险却又神奇的土地上,巴山工务车间实现了36年安全无事故,孕育了闻名全国的巴山精神。怀着一份好奇、一种敬仰,铁路书画家们来到了大巴山,零距离感受巴山精神的魅力,亲密接触这里的人、这里的山水。

“蜀道难,难于上青天。无限风光在险峰。”站在飞越悬崖峭壁的黑水河钢梁桥下,来自上海铁路局的陈晖仰着头, “啪啪”地按动相机快门,拍摄铁路桥的雄姿,他的眼中充满了敬畏, “重峦峻岭飞虹架,漫道遥途一堑开。难以想象,是怎样的一群人,靠怎样的一种精神,支撑他们在如此艰苦的环境中创造了铁路的安全奇迹。”

铁路书画家们一路体验着,一路思考着,一路感悟着。在巴山生态园,欣赏着职工用撬棍、道钉、铁垫板等废旧器材拼写成的 “给力巴山”四个大字,他们纷纷竖起大拇指点赞;在文化广场,看到巴山铁路人义务奉献400多个工时,将泥泞小路建成水泥台阶,他们不由得心生敬意;在参观老巴山人居住的室外刮风、室内掉渣的 “干打垒”房屋时,他们纷纷感慨:一群平凡又普通的铁路人,靠执着坚守和无悔奉献,在艰苦的环境中培育出伟大的精神。

巴山工务车间旁的山坡上,长眠着32位筑路烈士。吴三珍烈士牺牲时年仅18岁。轻轻抚摸着她的墓碑,中国铁路书法协会理事卫牢娃面色凝重地说: “非常环境,非常人群,非常功业,非常精神。巴山精神改造的不只是环境,更重要的是培育了一批批铁路人。”

铁路基层一线是书画创作的沃土。铁路书画家们根植于铁路,成长在铁路,描绘铁路生产生活,又把书画创作归还于铁路,归还给巴山站区的职工群众。带着发自内心的感动和震撼,在巴山工务车间的书桌上,卫牢娃挥毫泼墨,即兴赋诗 “千里采风到巴山,一路秀水绕雄关。忽见铁龙穿山过,始信山中有路仙”。

著名画家王绍伦与广州铁路 (集团)公司的书画爱好者们联合创作了一幅水墨写意图《巴山魂》,笔锋收放自如,开阖有度,笔法灵活。

观摩人群中,巴山 “本土画家”苏光辉忙碌不停,他的美术作品 《精益求精》被收录进《巴山魂·铁路人》全国铁路书画精品展示作品集。他一边小心翼翼地将 “新鲜出炉”的书画作品摆放整齐,一边站在桌前学艺,还把提前准备的本子恭敬地呈给铁路书画家们签名留念。

苏光辉激动地说: “平时工作特别忙,也没时间研究绘画。这次铁路书画家送文化到基层,让我大长见识,感受到了艺术的魅力。我要向他们学习,用手中的笔,画出我们铁路发展的新风貌、新气象。”

在巴山,铁路书画家们的创作灵感如泉水一样汩汩涌动,现场创作书画作品百余幅。广铁集团李科烈意犹未尽地说: “我们是铁路人,就应当眼睛向下看,寻找生活中最朴实的人和事,通过文艺手法表现出来。这是铁路书画家义不容辞的责任。”

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。