图一为胶济铁路济南站旧址

图二为北京长辛店工人俱乐部旧址

图三为滇越铁路碧色寨站

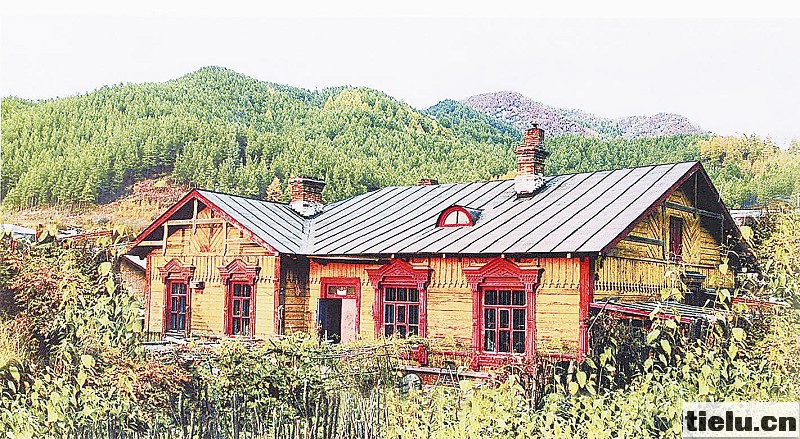

图四为中东铁路横道河子俄式木屋

图五为北宁铁路辽宁总站旧址

图六为个碧石铁路鸡街站

图七为津浦铁路浦口站旧址

图八为京汉铁路大智门站旧址

图九为武汉詹天佑故居

图十为关内外铁路塘沽支线塘沽站旧址

图十一为津浦铁路天津西站旧址

图十二为武汉长江大桥

图十三为奉海铁路局旧址

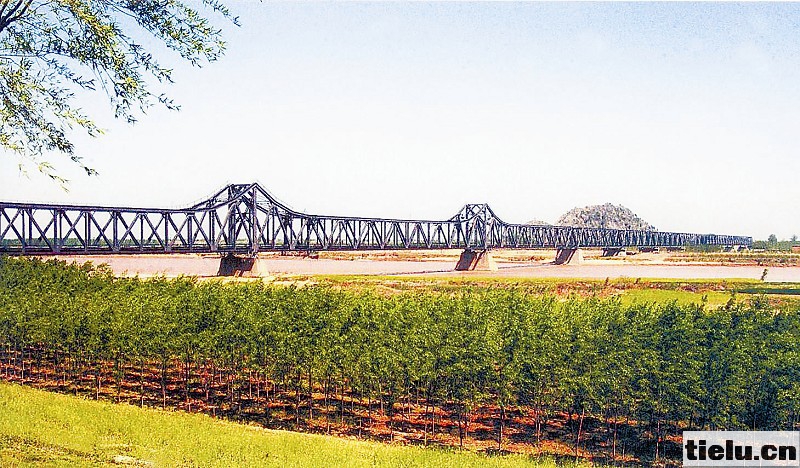

图十四为津浦铁路泺口黄河铁路大桥

图十五为京张铁路八达岭隧道

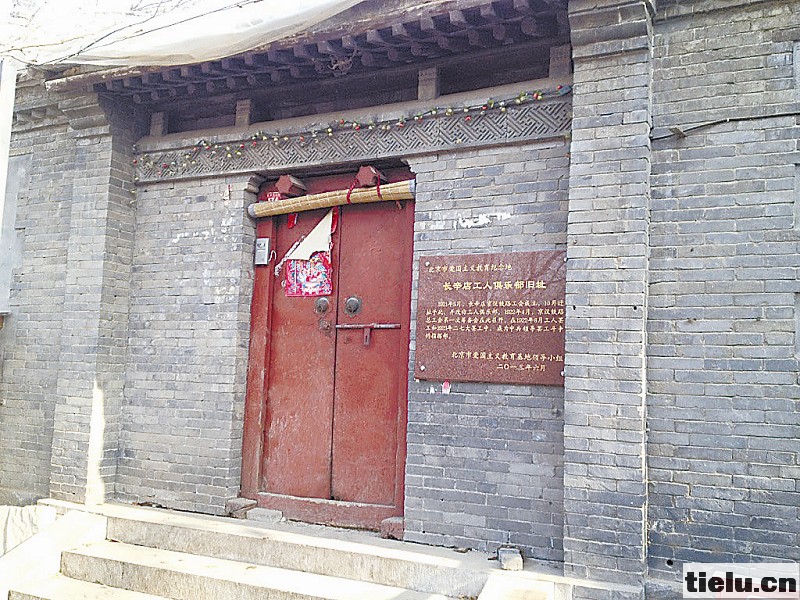

图十六为京汉铁路总工会旧址

图十七为吉海铁路总站旧址

图十八为钱塘江大桥

图十九为广九铁路石龙南桥旧址

图二十为京奉铁路滦河铁桥遗址

图二十一为安奉铁路鸭绿江断桥

图二十二为滇越铁路五家寨铁路桥

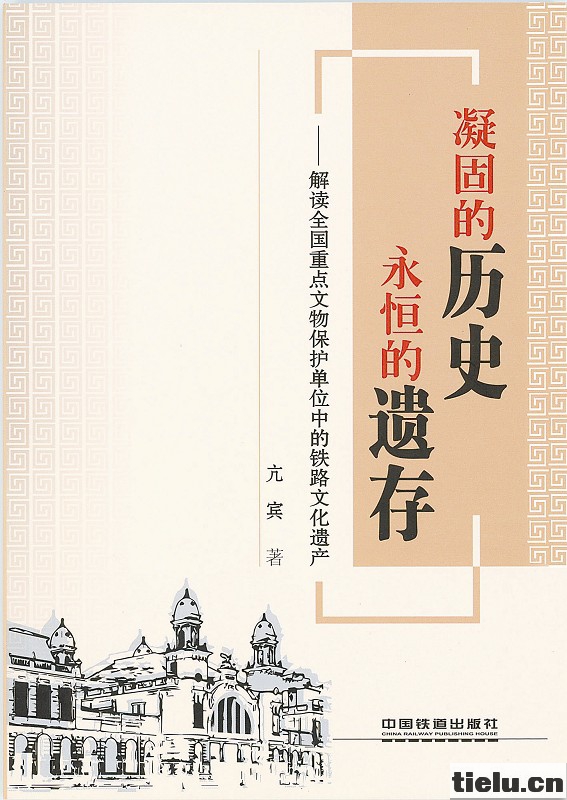

本版图片为22处被确定为全国重点文物保护单位的铁路不可移动文物和 《凝固的历史 永恒的遗存——解读全国重点文物保护单位中的铁路文化遗产》一书封面,由亢宾提供。

本报记者苏华

它们曾经是工业文明最嘹亮的音符,是一座座 “中国现代化路途中最生动的纪念碑”。它们经历岁月洗礼,用永恒的光芒辉映着历史的天空。作为近代工业遗产重要组成部分的铁路文化遗产,以独特的存在,见证中国铁路工业近140年的沧桑与荣耀。它们无声地召唤我们:靠近它们,注目它们;启迪我们:回望历史,面向未来;昭示我们:珍视传承,守护家园。

近日,本报记者就 《凝固的历史 永恒的遗存——解读全国重点文物保护单位中的铁路文化遗产》一书的出版,采访了作者、中国铁道博物馆文物部主任亢宾,以下为访谈内容。

问:由于职业的性质,您长期致力于铁路文物保护方面的工作,这本新出版的《凝固的历史 永恒的遗存——解读全国重点文物保护单位中的铁路文化遗产》是不是国内论述铁路文化遗产的第一本专著?

答:我认为,凡涉及铁路文化遗产抢救、保护、研究、利用等范畴的工作,都可以归结为铁路文化遗产这一领域。据我不完全统计,在我这本书出版之前,也曾有过一些与铁路文化遗产沾边的书籍,某些章节或内容或多或少地与铁路文化遗产有些关联,但就书籍内容的主旨而言,客观地说, 《凝固的历史 永恒的遗存——解读全国重点文物保护单位中的铁路文化遗产》一书应该是目前国内铁路文化遗产研究领域中,全面、系统论述铁路文化遗产保护利用情况的专著。

问:写作的初衷是什么?

答:在2013年国务院核定公布的全国重点文物保护单位名录中,有关铁路不可移动文物的数量已经有22处之多,看到这样令人欣喜的结果,作为一名铁路文博工作者,出于职业的敏感,我萌生了要将这些铁路文化遗产的情况汇集成册予以系统介绍,让更多的人了解中国铁路不可移动文物的历史和现状的想法。这就是我写作这本书的基本初衷。

另外,本书除了解读我国的铁路文化遗产外,还用一定的篇幅介绍了已列入 《世界遗产名录》中的外国铁路文化遗产,让国内读者了解其他国家在铁路文化遗产保护利用方面的成效和申遗成功的范例,以期学习借鉴国外先进的文物保护理念和经验,找出我们的差距,反思工作的不足,这也是我写作本书的目的之一。这里特别要提到印度,印度作为一个有着悠久历史的文明古国,又是发展中国家中的大国,该国目前有三条铁路和一座火车站入选 《世界遗产名录》,是 《世界遗产名录》中拥有铁路项目最多的国家。

问:在您的书里,铁路文化遗产和铁路不可移动文物是核心关键词,如何理解它们之间的关系?

答:铁路文化遗产包含在文化遗产这个大概念之中,更精准的说法是指自铁路肇建以来,由人们创造的、体现人类智慧的、具有突出的普遍文化价值的铁路历史遗存 (遗址、遗迹、遗存物)。铁路文化遗产是工业遗产的重要内容,而工业遗产又是文化遗产的重要组成部分。工业遗产按行业或系统的不同,又分出许多类别,铁路文化遗产只是工业遗产中的一个类别而已。

关于铁路不可移动文物的概念,一般是指分布在我国广阔地域上与铁路相关的建筑物或构筑物,即 《文物保护法》中所指的 “具有重要纪念意义、教育意义的近现代重要史迹和代表性建筑”。

铁路文化遗产和铁路不可移动文物是两个不同的概念,二者之间既有联系,又有区别,不能完全等同。文化遗产既可以是有形的物质遗产,也可以是无形的非物质遗产,而文物只能是有形的实物。铁路可移动文物既有集中在各类收藏单位中的馆藏实物,也有分散在社会流通领域的零散实物。

铁路文化遗产概念的外延更大更宽泛,它包含了铁路可移动文物和铁路不可移动文物的全部。

问:2001年6月,1903年建成的京汉铁路大智门站和1912年建成的武汉詹天佑故居,作为铁路不可移动文物首次出现在国务院核定公布的第五批国保单位名录中,从那时起至2013年5月第七批国保单位名录,铁路不可移动文物已达到22处,数字的增加告诉我们什么?这其中发生了怎样的转变?

答:铁路不可移动文物在国保单位名录中的逐渐增多,至少可以说明以下两点,一是铁路文化遗产已经越来越受到国家的重视和保护,二是铁路文化遗产在国家文化遗产中的地位和作用在逐渐提升。保护铁路历史遗存已成为国家文化遗产保护工作的一项重要内容。这些宝贵的遗产,见证了中国铁路建设发展历史的沧桑与荣耀,是不可再生并可永续利用的文化资源。

从核定公布的第七批国保单位名录可以看出两个显著变化,一是总体数量多,二是20世纪文化遗产所占比重大,这标志着我国文化遗产保护领域正在逐步扩大,有更多的文化遗产种类逐渐被纳入保护范畴。

从第一批到第七批国保单位的分类公布,在历经50多年的实践中,我国文化遗产的概念在不断深化,文化遗产保护的范围在不断扩大,保护理念在不断更新。例如,1996年1月核定公布第四批国保单位名录时,将原来在第一、二、三批公布的国保单位名录中称为 “革命遗址及革命纪念建筑物”的不可移动文物更改为 “近现代重要史迹及代表性建筑”。特别是从2001年6月公布第五批国保单位开始,对近些年来保护呼声渐高的20世纪文化遗产包括工业遗产等遗产类型给予了充分的重视,例如将20世纪50年代大庆油田的第一口油井、中国第一个核武器研制基地旧址等列入了名录。另一点值得注意的是,在对各地推荐申报的第七批不可移动文化遗产名单审定时,将以往分成点和段公布的超大型文化遗产归并后作为一个整体性保护单位予以公布,例如京张铁路南口至八达岭段 (关沟段)、中东铁路建筑群遗址等就是作为整体保护范例列入名录的。这些变化,都说明国家对保护文化遗产完整性的高度重视,体现出国家文物行政管理部门对文化遗产保护理念的更新和管理水平的提升。

问:已公布为全国重点文物保护单位的22处铁路不可移动文物,分属什么类型?

答:铁路文化遗产中不可移动文物的类型主要有:车站、桥梁、线路区段、隧道、机车车辆库、机车转盘、水塔、厂房、铁路名人故居、铁路工运旧址、建筑或建筑群等。需要指出的是,在我国已公布为全国重点文物保护单位的22处铁路不可移动文物中,出现的类型和数量分别是:车站旧址9处、桥梁及桥梁遗存7处、建筑及建筑群2处、工运旧址2处、名人故居1处、线路区段1处。在这些铁路不可移动文物中,我认为最值得关注的是中东铁路建筑群和京张铁路南口至八达岭段 (关沟段)这两项遗产的入选。其中,中东铁路建筑群是我国现存规模最大、保存最完整的俄式建筑群落。而京张铁路南口至八达岭段(关沟段)则是首次被列为全国重点文物保护单位的铁路文化线路遗产 (线性文化遗产),因此,二者都具有十分重要的意义。

问:2006年1月,联合国教科文组织亚洲文化中心主办了主题为“回顾近现代工业遗产——铁路遗产的保护和利用”的国际研讨会,中国派代表出席了会议并做了题为“中国铁路历史遗产的保护和利用”的主旨发言,能否介绍一下当时的情况?这是中国铁路文化遗产首次正式受到国际社会关注吗?

答:2006年1月下旬,联合国教科文组织亚洲文化中心 (ACCU)主办了主题为 “回顾近现代工业遗产——铁路遗产的保护和利用”的国际研讨会,来自欧洲、亚太地区的多个国家和地区的代表参加了本次会议。中国派出的参会代表是中国铁道博物馆副馆长等人,他们在会上做了题为 “中国铁路历史遗产的保护和利用”的主旨发言,向与会者介绍了中国在铁路文化遗产保护利用方面的情况。

这次会议达成的共识是:由于近现代工业遗产属于年代并不久远的文化遗产,与有着悠久历史的古代文化遗产相比,人们缺少对其价值和重要性的认识。除非有意识地努力加以保护和利用,否则这些遗产将会迅速消失。因此加紧保护和有效利用这些近现代工业遗产与保护更为古老的文化遗产同样重要。近现代文化遗产中的铁路文化遗产,被视作呈现系统和规模的工业遗产,其中那些意义重大、价值较高的车站、桥梁、隧道、线路等设施,应作为重要的保护对象加以关注。这次国际研讨会,也是有关国际组织对中国铁路文化遗产的首次关注,因此,意义非同寻常。

问:从我国铁路文化遗产现状来看,列入国家层面保护的文化遗产数量在不断增加,列入世界文化遗产保护名录的目前还没有,您认为在铁路文化遗产工作方面,还需要注意哪些问题?

答:从我国铁路文化遗产现状来看,存在的问题主要有以下几方面:一是重视程度不够,二是保护意识不强,三是遗产底数不清,四是资金投入不足。

针对这些问题,我认为相应的对策应该是以下几个方面,一是对铁路文化遗产保护工作,各相关单位要给予足够的重视,只有重视,才能真正做好保护工作。二是要通过多种方式积极宣传保护铁路文化遗产的重要性和紧迫性,使广大铁路职工增强保护意识,使保护成为自觉的行动。三是要通过深入细致的调查,摸清铁路文化遗产的底数,做到心中有数,才能有针对性地加以保护。四是有关单位要将铁路文化遗产保护工作所需经费列入财政预算,使保护工作得到资金方面的有力支撑。

问:今年的6月14日是我国第九个“文化遗产日”,其主题为“让文化遗产活起来”。保护和利用同样是铁路文化遗产需要面对的双重问题,应该如何让铁路文化遗产“鲜活地矗立在大地上”?

答:这一问题,可以追溯到2005年,这年的12月22日,国务院发出了《国务院关于加强文化遗产保护的通知》。该 《通知》明确规定,从2006年起,每年6月的第二个星期六为我国的 “文化遗产日”。

2014年,我国 “文化遗产日”的主题是 “让文化遗产活起来”。如何让文化遗产特别是让不可移动文物鲜活起来,我认为,理想的办法一是要大力倡导社会公众多参观博物馆,在博物馆里人们可以欣赏到丰富多彩的可移动文物藏品。二是以各种媒体,包括纸质媒体 (报纸、图书、画册等平面出版物)、网络媒体、影视媒体等,对文化遗产的精髓加以宣扬、解读,这样既可以使文化遗产生动鲜活,也可让没有机会或鲜有机会接触文化遗产 (特别是不可移动类文化遗产)的人们通过阅读书籍报刊、浏览网页、观赏影视作品等,了解文化遗产的历史与现状。我这本书的出版,实际上就是以纸质平面媒体的形式,拉近人们与铁路文化遗产之间的距离。

文化遗产的保护与利用,既具有同一性,又具有对立性或矛盾性。现在,国际社会对合理有效利用文化遗产有一些新的观念和做法,例如:对于不可移动文物,在不破坏遗产本身的前提下,可以采取 “活化使用”的方式加以利用;对于可移动文物,同样在不损坏物体本身的原则下,可实行 “动态保存”的方式加以利用。

我国铁路文化遗产的利用可分为两种情况,一是将已丧失原有使用功能的铁路车站、人物故居等建筑开辟为具有公益性质的博物馆 (陈列馆),使其继续发挥应有的作用。二是对一些停用或基本停用的具有遗产性质的设施设备,仍然以不损害遗产本身为原则,进行工业旅游项目开发,这些利用方式也是国际通行的做法。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。