本报记者王晓丹本报通讯员张凤霞张建新

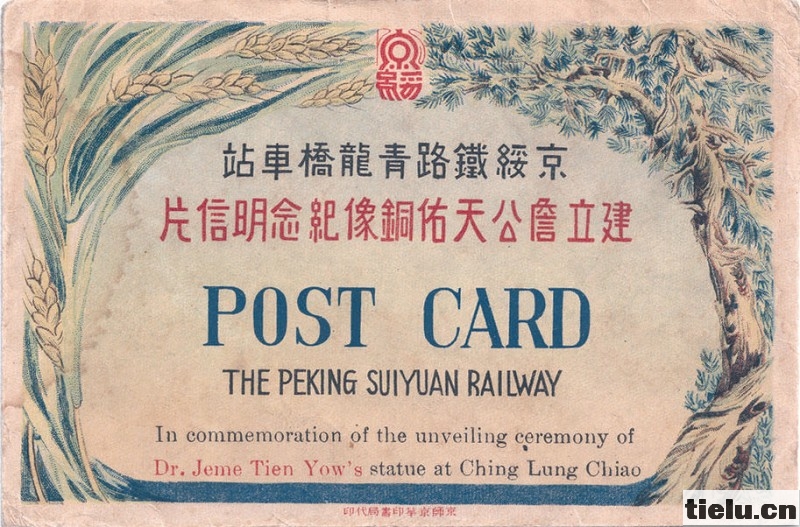

图为该明信片为两套,一套由彩色封套、竖版明信片和詹天佑晚年简历组成,詹天佑晚年简历上有少许油渍,彩色封套边角稍裂;另一套由彩色封套、横版明信片和詹天佑晚年简历组成,保存完好。它们在中国铁道博物馆第二批文物定级时被定为国家二级文物。

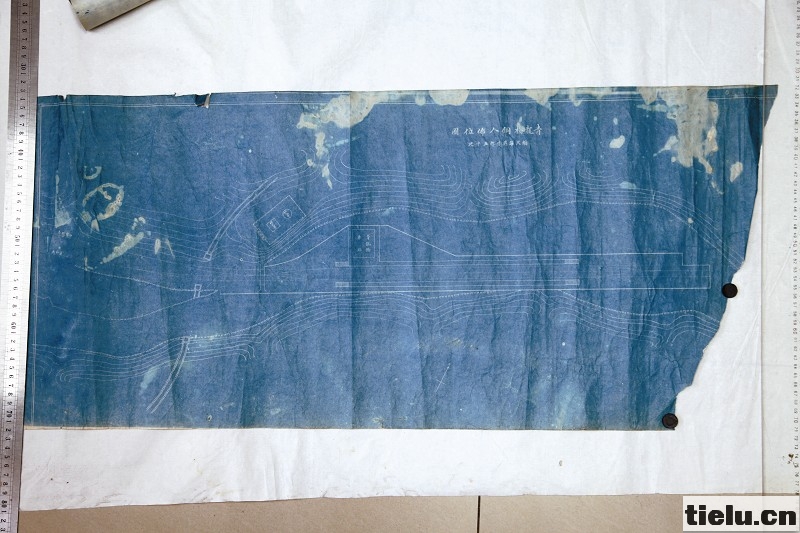

图为该位置图有两套,一为詹天佑后人保存的一张蓝图;一为柴俊畴保存的一张手绘图和两张蓝图,其中一张蓝图保存完整,附加批注意见,另一张蓝图无批注,右下角有残缺,手绘图有残缺。它们在中国铁道博物馆第二批文物定级时被定为国家二级文物。

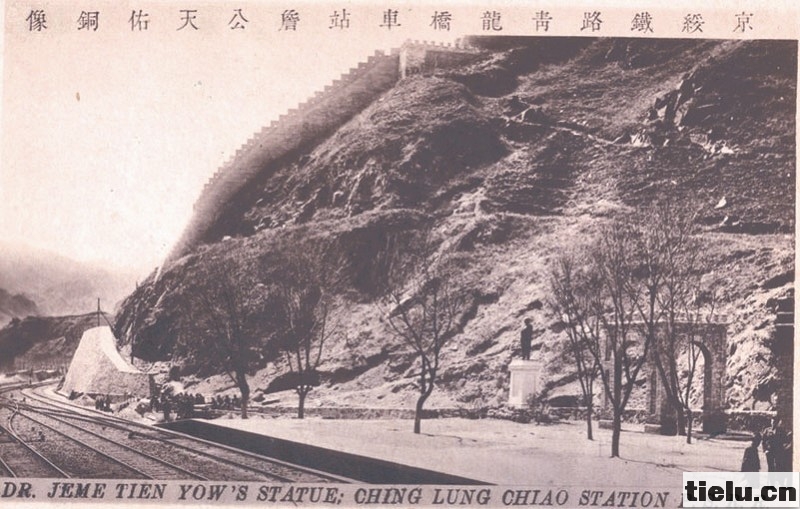

1919年4月24日詹天佑因公殉职、病逝于汉口后,各地同声悼念,他曾工作过的汉口、北京、天津、上海、广州、哈尔滨等地都进行了公祭哀悼。中华工程师学会、京绥铁路同人会、汉粤川铁路湘鄂线工程局等五百同人,纷纷呈文交通部转呈大总统徐世昌,请为詹天佑在八达岭建立铜像及颁给碑文: “吾国创办路政垂三十年,举凡轨线之所通,悉赖规模之匡示……论功绩既为全国所景崇,论道德尤足为末流所矜式。” “拟恳钧部据情呈请大总统,准在京绥路八达岭为该故技监建设铜像,并请特予颁给碑文,藉没世之光荣,作后来之矜式。”

徐世昌跟詹天佑是旧相识,早在他任邮传部尚书的时候,就在詹天佑陪同下对已竣工的京张铁路进行了验收。他亲眼目睹了关沟段的险峻,对詹天佑的 “精思独运” “栉风沐雨,不避劳苦”赞叹不已。在庆祝京张铁路验收通车茶会上,徐世昌还发表了热情洋溢的演说,高度评价京张铁路工程与詹天佑做出的贡献: “然则此路一成,非徒增长吾华工程司莫大之名誉,而后此之从事工程者,亦得以益坚其自信力,而勇于图成。则吾国将来自办之铁路,枝干纵横,所继兴而未有艾者,必皆以京张为之嚆矢。”因此,徐世昌于4月30日下令为詹天佑隆重治丧,并派湖北省省长何佩瑢前往致祭。

柴俊畴保存的詹天佑铜像和碑亭的设计稿共有三张,其中一张为手绘稿,另两张为蓝图。手绘稿包括铜像、碑亭、纪念坊的侧视图和俯视图;两张蓝图内容相同,名为 “青龙桥铜人布位图”,其中一张还附加了批注意见。另一张由詹天佑后人保存的设计蓝图有三部分——铜像、碑亭和京绥铁路青龙桥站詹公建铜像地点图,底端分别标注比例尺,碑亭分正视图和俯视图,铜像和碑亭均标有设计尺寸。这些手稿和蓝图都是设计稿,与最终方案存在着一些差异,比如柴俊畴保存的蓝图中的纪念坊在最终的方案中是没有的。

1922年4月24日,在詹天佑逝世三周年纪念日,中华工程师学会、京绥铁路同人会等和社会各界人士在青龙桥站举行了隆重的詹天佑铜像落成揭幕仪式。徐世昌亲自撰写了碑文,记述了詹天佑一生的主要功绩,对他给予了高度评价。配合铜像和碑亭的落成,纪念明信片也同时发行。

纪念明信片为京师京华印书局代印,有两个版本,彩色封套和詹天佑晚年简历是相同的,明信片分为横版和竖版,横版图案为詹天佑铜像和碑亭全景,竖版图案为詹天佑铜像。

柴俊畴保存的手稿和蓝图1962年由其子柴寿縥捐赠给青龙桥詹天佑陈列室,另一套蓝图由詹天佑的嫡孙詹同济1962年捐赠给青龙桥陈列室,它们1983年被拨交铁道部科学技术馆,1987年被拨交詹天佑纪念馆馆藏至今。横版和竖版纪念明信片分别由詹天佑嫡孙詹同渲1993年捐赠给詹天佑纪念馆、詹天佑嫡孙詹同济1962年捐赠给青龙桥詹天佑陈列室、后被拨交詹天佑纪念馆。它们存世量稀少,都是当年青龙桥站建立詹天佑铜像和碑亭的直接见证物,具有重要的纪念意义和历史价值,因此被定为国家二级文物。

本文图片由张凤霞、张建新提供

记者手记 詹天佑长眠在京张铁路旁,守望着他付诸了全部心血的人字形铁路,注视着中国铁路走过的风风雨雨。机车在更新,钢轨在更换,铜像和碑亭却永远将时间定格在1922年4月24日。当年,铁路同人选择在这里设立詹天佑的铜像和碑亭,就是为了让后人知道、记住这位爱国铁路工程师为这条铁路呕心沥血的点点滴滴,了解中国人自己设计、修建第一条铁路的种种不易。百年来,这条铁路从来没有休息过,成千上万趟列车从这里停留、调转方向继续前行,每一位旅客在感叹京张铁路的艰险和人字形铁路的智慧的同时,会不约而同地向詹天佑铜像行注目礼,这是对一位铁路工程师最好的纪念。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。